lunes, 15 de noviembre de 2021

Comienza en Bilbao el juicio por el asesinato de la joven de 25 años Maguette

miércoles, 23 de diciembre de 2020

Aquellas mujeres morrocotudas que levantaron Bilbao

En los montes de Triano abrieron un cráter gigantesco, ancho y profundo como la desmemoria.

Su boca irregular mide unos 700 metros por 400, el fondo está 180 metros más abajo de la barandilla a la que nos asomamos con vértigo: vemos las paredes talladas en una sucesión de escalones que se van apretando hacia abajo, como el negativo de un zigurat, como el templo descomunal de algún dios extinguido.

Es la mina Concha, un tajo a cielo abierto. En 1958 empezaron a comerse la ladera, durante años excavaron hasta la cota cero, el nivel del mar, y siguieron excavando hasta los 25 metros negativos: es el punto más bajo de cualquier superficie vasca al aire libre.

Allá en el fondo reluce un pequeño lago azul cobalto, alimentado por las filtraciones que ya nadie achica.

Todavía siguieron excavando, ya bajo tierra, para abrir una red de galerías que baja hasta los 205 metros bajo el nivel del mar, un laberinto en el que existen sesenta cámaras tan grandes como para albergar una manzana de ocho pisos en cada una de ellas.

El silencio espeso de este cráter lo perciben, sobre todo, quienes trabajaron media vida ahí dentro

Porque durante treinta años esto fue un ombligo del infierno, del que salían explosiones, polvaredas, rugidos de motores, estruendos de máquinas, gritos y juramentos.

—Aquí estaba mi pueblo —dice Carmelo Uriarte, de 89 años, mirada seria, boca plegada hacia abajo, corpachón de minero jubilado, camisa de cuadros, boina ladeada a la izquierda, sangre saturada de hierro.

—Pero aquí dónde, Carmelo.

—Pues justo encima. Donde ahora ves este agujero antes estaba Gallarta, el pueblo viejo de Gallarta.

Descubrieron que debajo había un gran filón de hierro y empezaron a derribar las casas. ¡Y no era una aldea, eh! Tenía siete mil habitantes, el frontón más grande del País Vasco con dieciséis números, iglesia, ayuntamiento, varios colegios.

Construyeron el Gallarta nuevo un par de kilómetros más allá, ¿lo ves? Pero algunos seguimos en el pueblo viejo unos cuantos años. Vivíamos al borde de la mina y aquello era terrible, todo el día con las explosiones y las polvaredas.

La mina empezó a funcionar en 1961. Durante los años 70 llegaron a extraer 2,2 millones de toneladas anuales de mineral, la segunda mayor cantidad en todo el continente.

—Este fue el mejor criadero de hierro de Europa —dice Uriarte—. En otros sitios sacaban mineral con una ley del 46 o el 48%. Aquí tenía como mínimo un 58% de hierro.

Agotaron rápido las mejores vetas, en 1984 terminaron la explotación a cielo abierto y en 1993 clausuraron las últimas galerías subterráneas.

—Cuando cerraron la mina me dio pena —dice Uriarte—. El trabajo era muy duro, sí, pero era nuestra vida. Y de repente se quedó todo abandonado. Parecía que no le importaba a nadie. Entonces me metí a las galerías a recoger materiales abandonados, por pura añoranza, por sentimentalismo.

Primero tornillos y tenazas, luego pedí ayuda a otros colegas jubilados y sacamos barrenas, taladros, vagonetas, maquinaria, de todo. En 1986 nos dejaron el edificio del antiguo matadero para guardarlo todo, allí empezó el museo y mira ahora.

Señala el Museo de la Minería del País Vasco, un edificio moderno construido en el mismo borde del cráter.

—Es tremendo el agujero, ¿eh?

Cuentan los informes que quinientos hombres trabajando hora tras hora vaciaron el monte durante tres décadas.

—¿Solo hombres, Carmelo?

—Y mujeres. Yo de niño iba a llevarle la comida a mi madre, allí estaban las mujeres lavando el mineral, todas de pie, junto a una cinta por la que iban pasando los bloques de mineral.

Los lavaban con chorros de agua para quitarles el barro y separar los pedruscos que no valían. Era un trabajo terrible.

Doce horas de pie, de lunes a sábado, comiendo un bocado rápido, con el frío, el viento, los chorros de agua, el barro… Menudo trabajo. Y les pagaban cuatro perras.

Capataz, peón, pinche y mujer

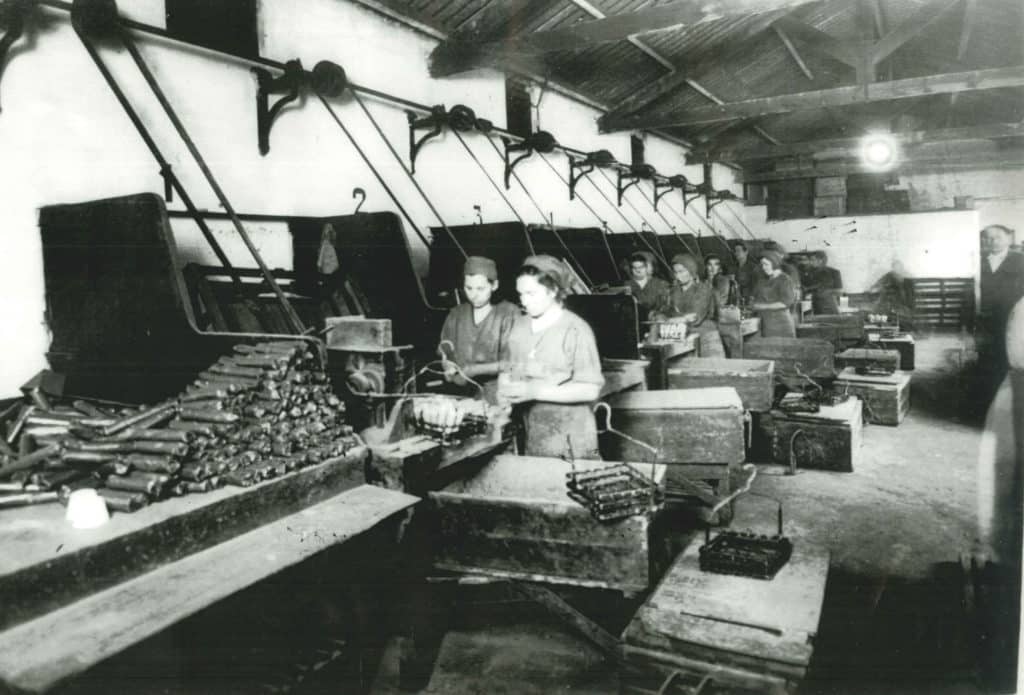

—Cuando hablamos de los mineros, pensamos en hombres. Pero siempre hubo mujeres en la mina —explica Haizea Uribelarrea, directora del museo—. Se dedicaban a dos tareas: lavar el mineral y fabricar cartuchos de dinamita.

Les pagaban muy poco. Cuando un hombre quedaba mutilado en algún accidente, también lo mandaban a esos trabajos, pero a ellos les pagaban más que a las mujeres por hacer lo mismo.

Hay pocos testimonios de mineras. En el museo muestran fotos de mujeres en el tajo, conservan antiguos libros de jornales en los que los obreros aparecían clasificados como capataz, peón o pinche y en los que se incluía otra categoría laboral: “Mujer”. Cobraban la mitad que los peones y muchas ni siquiera figuraban, porque les pagaban en negro, sin contratos, sin seguros, sin jubilación.

Hay pocos testimonios porque el trabajo de las mineras estaba mal visto. Quedan unas pocas octogenarias en Gallarta, Ortuella o La Arboleda que no tienen ganas de recordarlo, porque era el empleo de mujeres marginadas, viudas pobres, madres solteras, que además sufrían el estigma de ser poco femeninas, brutas, nada recomendables: eran, según las crónicas de la época, “mujeres morrocotudas”.

—Las mineras solo eran una parte. Las mujeres se encargaban de un montón de trabajos sin los que habría sido imposible desarrollar la minería y la industrialización —dice Uribelarrea.

A la historiadora Pilar Pérez-Fuentes no le cuadraban las cuentas. Los mineros de Bizkaia se deslomaban diez o doce horas diarias picando y cargando a mano, con lluvia y con frío; vivían hacinados en barracas y quedaban desamparados cuando enfermaban o envejecían.

Sobre sus hombros se levantó la riqueza del hierro, de los altos hornos, las navieras, los bancos, la burguesía de Bilbao. Pero con la miseria de sueldo que cobraban los mineros, las familias se habrían muerto de hambre.

—El empleo oculto de las mujeres era imprescindible para sostener el sistema —dice Pérez-Fuentes, autora del libro Vivir y morir en las minas. En él calcula que los trabajos femeninos aportaban hasta el 50% de los ingresos familiares.

Mientras los hombres picaban piedra, las mujeres cuidaban a los hijos, atendían a los enfermos y heridos, preparaban las comidas y las llevaban al tajo, cosían las ropas, alojaban en sus casas a inmigrantes jóvenes que llegaban a las minas desde Castilla, Galicia, Andalucía o Extremadura, les cobraban una pequeña renta y también se encargaban de sus comidas y ropas.

Las mujeres cumplían servicios esenciales que sostenían el sistema y no costaban ni un céntimo a los patrones.

¡Alirón!

La Concha fue la mayor y la última mina a cielo abierto de Bizkaia. Aquí liquidaron un oficio que se practicaba en estas tierras desde la Prehistoria.

El historiador romano Plinio el Viejo habló de “una gran montaña de hierro” en la costa cantábrica; las ferrerías medievales transformaban el metal en anclas, aperos de labranza, clavos y armas que se exportaban a media Europa; y la metalurgia vizcaína ganó tanta fama que durante un tiempo en inglés se usó la palabra bilbo como sinónimo de algunos hierros, como en esta cita de Shakespeare en Hamlet: “I lay worse than the mutines in the bilboes”, “me sentía peor que los amotinados con sus grilletes”.

A finales del siglo XIX, docenas de empresas británicas y otras muchas locales se instalaron en la Margen Izquierda del Nervión para extraer un hierro excelente, cerca de un gran puerto y con mano de obra barata. Emplearon a doce mil obreros y llegaron a producir 6,5 millones de toneladas anuales de hierro (la décima parte de toda la producción mundial).

Fue una época frenética, un hervidero humano que desfiguró el paisaje: destruyeron montañas, desviaron ríos, abrieron balsas gigantescas, instalaron hornos de calcinación, tendieron tranvías aéreos para bajar el hierro en baldes hasta los cargaderos del puerto, construyeron planos inclinados para las vagonetas, trazaron la red ferroviaria más densa de Europa.

Al calor del hierro se levantaron las industrias siderúrgicas, los astilleros, las compañías navales, los grandes bancos, las fabulosas riquezas de la burguesía vizcaína.

Era el tiempo de “los hornos de Barakaldo, que alumbran todo Bilbao”. Y el tiempo del alirón, el grito de una época efervescente. Si el hierro extraído era muy puro, los mineros cobraban paga extra.

Se pasaban la noticia con un canto triunfal: ¡Alirón! ¡Alirón! Eran las palabras que los ingenieros británicos habían escrito con una tiza en el mineral: All iron. ¡Todo hierro!

La riqueza se apoyó en la explotación despiadada de los trabajadores. En épocas tan tempranas como 1827 los mineros ya habían construido chabolas en la zona alta de la montaña, cerca de los yacimientos, para no tener que subir todos los días.

Con la gran fiebre del hierro brotaron las aldeas champiñón, racimos de barracones que se levantaron en el monte, y en 1877 se fundó el poblado de La Arboleda, así llamado porque se situaba junto al único resto de bosque que resistía a la deforestación brutal.

En cada barracón se hacinaban grupos de mineros con el sistema de camas calientes (tres o cuatro personas se turnaban por horas una misma cama, apenas un tablón) y había chabolas ocupadas por varias familias que incluso cocinaban en el interior.

Los mineros cobraban sueldos escasos y una parte la recibían en bonos para gastar en las cantinas y los economatos de las empresas, que aplicaban precios abusivos. Las jornadas laborales eran terribles —diez horas y media en invierno, trece en verano—, las neumonías se propagaban voraces, los accidentes dejaban un reguero constante de heridos y muertos.

Los historiadores Escudero y Barciela, de la Universidad de Alicante, calcularon que en 1877, justo antes de que despegara la minería, la esperanza de vida en la Margen Izquierda era de 36,5 años. Cayó en picado hasta los 19,9 años en 1890 y luego fue subiendo poco a poco hasta superar otra vez los 30 a principios del siglo XX.

No es casual que la curva remontara a partir de 1890: los mineros vizcaínos organizaron ese año una de las primeras huelgas generales de toda España.

El socialismo había arraigado con fuerza en estos montes triturados de la Margen Izquierda, donde ya en 1888 se había fundado la Casa del Pueblo de La Arboleda y donde se formó Dolores Ibárruri, nacida en Gallarta, hija de minero, esposa de minero, huelguista, dirigente comunista, que usó por primera vez su seudónimo ‘Pasionaria’ en un artículo titulado precisamente El minero vizcaíno.

El general Loma, encargado de reprimir la huelga de 1890, conoció de primera mano las condiciones de vida de los barrios mineros —“en estas barracas no deberían vivir ni los cerdos”— y terminó mediando en la negociación: se permitió a los obreros comprar y vivir donde quisieran y se redujo la jornada a una media de diez horas.

En los siguientes cuatro años los mineros organizaron otras veintitrés huelgas y consiguieron, poco a poco, mejoras en sueldos, horarios, medios de trabajo y seguros.

Los llamamientos a la huelga, las sirenas, los discursos de la ‘Pasionaria’ aún resonaban en los recuerdos de Antonio Yunquera, otro minero jubilado de Gallarta, un hombre menudo, inquieto, que andaba de aquí para allá con el traje de mahón y la boina recogiendo herramientas y máquinas abandonadas, para completar el museo con su colega Uriarte.

Yunquera murió en 2018, a los 96 años. Sus palabras quedaron:

—Recuerdo a mi padre llegando agotado, empapado, con los choclos [las botas] cubiertos de barro. Si tocaba picar mineral y cargarlo, daba igual que cayera un chaparrón, había que picar y cargar. Yo vi eso desde chaval.

En la escuela, a los que teníamos el padre en la mina, nos dejaban salir una hora antes para llevarles la comida. Con 13 o 14 años queríamos empezar a trabajar cuanto antes para ganar algún dinerillo. Es que en las casas había muchos hijos y mucha necesidad.

Y por ahí vinieron las huelgas: por la necesidad. Subían el pan cinco céntimos y se montaba una tremenda, pero siempre daban la cara los que más necesidad tenían. Había esquiroles, claro, y buenas palizas se llevaban.

Era muy duro, porque en las huelgas aparecía la Guardia Civil y se llevaba a unos cuantos al cuartelillo. Allí dentro nadie sabía lo que pasaba.

La represión era muy dura, pero mereció la pena, porque gracias a aquellas luchas se consiguió todo lo que tenemos ahora: jornadas de ocho horas, buenos sueldos, vacaciones…

Y la jubilación, porque entonces a los viejos solo les quedaba pedir. Si no podías trabajar, no cobrabas.

Recuerdo una imagen muy dura: aquellos pobres viejos, después de toda la vida en la mina, que bajaban cojeando por la carretera para ir a pedir limosna a Las Arenas o a Portugalete…

Más baratas que los bueyes

Desde el socavón de la mina Concha y el Museo de la Minería, la carretera BI-2757 recorre durante seis kilómetros un paisaje alucinante de montañas devoradas, escombreras, cráteres artificiales, bocaminas y ruinas de industrias, hasta La Arboleda o Zugaztieta.

Es un pueblo minero que conserva casas de madera -similares a las barracas de hace cien años, que constaban de cocina y habitación única-, pequeños bloques de viviendas obreras, la Casa del Pueblo de 1888, la iglesia consagrada a Santa María Magdalena —la mujer pecadora, de mala fama, que alcanzó la santidad: no parece una elección casual para un pueblo también de mineras—.

Las calles suben estrechas por la ladera. Si Gallarta desapareció, La Arboleda ha resistido de puntillas entre socavones a cielo abierto, ahora inundados y convertidos en lagos con zonas recreativas. Una red de senderos recorre este paisaje de mordiscos gigantes, entre montañas rojas y praderas verdes.

De La Arboleda a Larreineta, la carretera pasa junto a unos murales con escenas mineras en las que se ve a unas mujeres que bajan de la montaña cargando cestas en la cabeza.

“Desdichadas mujeres, desventuradas obreras, que con sus cantos indecorosos y su dicharachería libre, vestidas con inmundos harapos, degradadas hasta lo sumo, sin pudor, sin vergüenza, mujeres inmoralmente hombrunas, de aspecto grotesco, que ríen y charlan y gesticulan y blasfeman, acometen la rudísima tarea que ha matado en ellas la flor del bello sexo”.

Es un párrafo publicado en 1897 por La lucha de clases, semanario socialista bilbaíno, que andaba menos preocupado por las condiciones laborales de las cargueras que por la pérdida del ideal femenino.

El párrafo lo menciona Olga Macías Muñoz, investigadora del papel de las mujeres en el desarrollo industrial de la ría de Bilbao.

A la ría, al encuentro de la profesora Macías, bajamos en el funicular de Larreineta. Lo inauguraron en 1926 para acarrear el mineral desde las montañas hasta los muelles, lo adaptaron para el transporte de personas y sigue activo.

Macías se doctoró con una tesis sobre la espesa red de ferrocarriles que se fue tejiendo en esta zona minera, industrial y portuaria, y por el camino fue encontrando las historias de las mujeres que sirvieron como tracción animal: las cargueras y las sirgueras.

—Las cargueras caminaban con grandes cestas en la cabeza, transportando de todo: mineral de hierro, carbón, arena, bacalao, un montón de mercancías que descargaban de los barcos a los almacenes.

Trabajaban de seis de la mañana a seis de la tarde, con lluvia y con sol, acarreando cuarenta o cincuenta kilos en cada viaje, cobrando mucho menos que los hombres empleados en trabajos físicos similares —explica Macías, sentada en un banco del Muelle de las Sirgueras, en el barrio bilbaíno de Olabeaga.

Las sirgueras completaban otra parte del proceso: caminaban por la orilla tirando de las sirgas, sogas gruesas ceñidas al cuerpo, para arrastrar ría arriba las gabarras cargadas con toneladas de material, hasta los muelles donde los barcos no podían entrar por falta de calado.

—¿Ese arrastre no lo hacían con parejas de bueyes?

—Sí, hasta que vieron que las mujeres les salían más baratas. A los bueyes había que alimentarlos y alojarlos en establos, los empresarios gastaban menos pagando unos céntimos a las sirgueras por cada viaje.

Buena parte de los materiales con los que se nutrió Bilbao durante su gran expansión entraron cargados y arrastrados por aquellas mujeres. Sus penurias no conmovieron a ninguna autoridad, hasta que notaron que daban mala imagen.

Macías menciona la carta que publicó un inglés en un periódico bilbaíno, en la que describía el “hormiguero de mujeres” que descargaba carbón de un barco en pleno centro de la ciudad, ancianas zarrapastrosas, embarazadas con mil fatigas, madres que dejaban a sus bebés envueltos en trapos, uno al lado del otro, en las rampas del muelle, mientras ellas subían y bajaban con sus pelos enmarañados, sus caras sucias y sus faldas pringosas.

Comían un mendrugo sentadas en la calle, dormían en algún tugurio de los barrios altos, se liaban con los capataces para conseguir ventajas. Muchas eran viudas, madres solteras, mujeres que aceptaban salarios de miseria porque no tenían otra posibilidad de supervivencia y que por eso mismo se dedicaban en muchos casos a la prostitución.

—Teníamos fama de putas —dice Manuela Moreno, que nació medio siglo después de que desapareciesen las últimas sirgueras pero que siguió cargando con ese estigma, como todas las trabajadoras de la fábrica de galletas Artiach, como muchas trabajadoras en muchas partes.

La antigua fábrica se alza en la Ribera de Deusto, justo enfrente del Muelle de las Sirgueras. Es un edificio con fachadas de ladrillo visto y cristaleras, rematado por una torre ciega también de ladrillo, que quedó abandonado tras las inundaciones de 1983 y ahora acoge el espacio Open, un laboratorio de cultura contemporánea, tecnología y diseño, en el que bullen todo tipo de preocupaciones sociales.

A Moreno le encanta ver a las jóvenes organizando talleres, exposiciones y mercados en su antiguo lugar de trabajo.

—Yo estaba en el departamento de obleas. En las máquinas, haciendo obleas muy grandes.

Moreno es una mujer de cara redonda y risueña, pelo corto entrecano, ojos muy abiertos, que recorre los espacios de la vieja fábrica reconociendo la sala en la que preparaban las cajas de surtidos de galletas, las oficinas de los administradores, el gran despacho del director en el que un día irrumpieron para plantarle en la mesa el rancho asqueroso que les servían en el comedor y otro día para buscar el expediente de despido de una obrera y romperlo.

Recuerda el portón por el que entró la Policía Armada, metralletas en ristre, durante aquella huelga de finales de 1974, cuando ella apenas llevaba unos meses en la fábrica, y recuerda el pasillo por el que salieron todas corriendo cuando los policías contaron hasta tres antes de cargar.

—No cargaron porque salimos pitando. Pero seguimos montando buenos jaleos, un montón de paros, manifestaciones, asambleas… Pedíamos subidas de sueldos, mejores condiciones, porque nos trataban mal. Como éramos casi todas mujeres… Al final echaron a diecisiete mujeres y dos hombres.

—¿Por qué erais casi todas mujeres?

—Pues por eso, porque les convenía, porque nos pagaban menos que a los hombres.

—¿Y lo de la fama de putas?

—Porque a esta fábrica, en una época más antigua, vinieron a trabajar mujeres que se dedicaban a la prostitución. Para la empresa era mano de obra barata, para aquellas mujeres era un avance porque conseguían un trabajo mejor, aseguraban un ingreso, incluso tenían una guardería en la propia fábrica y podían dejar a sus críos. De ahí vino la fama.

—¿Qué dijeron en tu entorno cuando viniste tan joven a trabajar en Artiach?

—¡Bueno! A Artiach no, que allí ya sabes… Que allí las putas… A mí me daba igual. Yo trabajé aquí con la cabeza bien alta.

Por el río Nervión bajaba una gabarra

Un kilómetro ría arriba, al pie del estadio de San Mamés, se puede visitar la famosa gabarra en la que navegaron los jugadores del Athletic para celebrar los títulos de Liga y Copa en 1983 y 1984, entre cientos de miles de aficionados que los aclamaban desde las orillas.

Al grito de “alirón, alirón, Athletic campeón”, confluyeron las minas, los puertos y el fútbol como símbolos compartidos de una comunidad en éxtasis.

Pero la identidad es elástica, la memoria se cuestiona, los símbolos se reinterpretan.

La gabarra siguió cumpliendo labores portuarias unos años más, hasta que quedó abandonada en Santurtzi, y en 2013 la trajeron al dique seco del Itsasmuseum, el museo marítimo de Bilbao. En 2016 se encendió una polémica: el Athletic femenino ganó la Liga, muchos aficionados y muchas personalidades pidieron que las futbolistas también celebraran una navegación triunfal pero el club decidió no sacar la gabarra para ellas.

Precisamente la gabarra, el elemento con el que habían trabajado las mujeres como animales de carga y animales de tiro, cargueras y sirgueras, se había convertido en un podio flotante para homenajear a los hombres campeones, pero solo a los hombres.

Cuando las mujeres del Athletic ganaron cuatro Ligas a principios del siglo XXI, ni siquiera se planteó la gabarra. Aún recibían poca atención. Pero la quinta, la de 2016, la consiguieron ya en el momento en que el fútbol femenino empezaba un despegue notable.

Las jugadoras salieron con el trofeo al balcón del Ayuntamiento, en la orilla de la ría, y se lo ofrecieron a unas veinte mil personas que las aclamaban y que en algunos momentos corearon la frase gabarra nahi dugu! (“queremos la gabarra”).

—Fue el momento más intenso de mi carrera —dice la portera Ainhoa Tirapu—. Llevábamos nueve años sin ganar nada, muchas temporadas terminando segundas, y eso es lo más frustrante para una deportista. De pronto conseguimos el título y nos hicieron un recibimiento tremendo. Bilbao estuvo con nosotras.

Tirapu fue una de las jugadoras más carismáticas de aquel Athletic campeón: quince temporadas, 358 partidos, una participación en la Eurocopa y otra en un Mundial, dos títulos de Liga y una voz firme en la lucha por profesionalizar el fútbol femenino.

La mitad de las jugadoras de Primera División no recibía ningún salario y un tercio de las que cobraban no llegaba a los quinientos euros mensuales, según datos de la Asociación de Futbolistas Españoles.

Tirapu fue la portavoz de las futbolistas que negociaron con la patronal durante diecisiete meses peliagudos, huelga incluida, hasta que firmaron el primer convenio de la historia: un sueldo mínimo de 16.000 euros anuales (el mínimo de los hombres era entonces de 150.000), regulación de las jornadas de trabajo, vacaciones, bajas por enfermedad y embarazo…

Mientras luchaban por estas condiciones mínimas, los estadios vivieron aforos máximos: 48.000 espectadores llenaron San Mamés para ver un Athletic-Atlético de Madrid, 36.000 se reunieron en Anoeta para el Real Sociedad-Athletic, 60.000 en el Wanda para el Atlético de Madrid-Barcelona…

Las jugadoras firmaron el convenio en febrero de 2020 y Tirapu se retiró en abril a los 36 años.

—Es momento de dejar paso a las jóvenes —dijo.

Durante sus primeros años en la portería, Tirapu se licenció en Química y presentó un trabajo de fin de máster sobre la contaminación en el entorno de las minas abandonadas. De las minas salió el fútbol.

Los británicos que vinieron a finales del siglo XIX a explotar el hierro escribieron “all iron” en las rocas, trajeron los primeros balones, organizaron los primeros partidos en la Campa de los Ingleses, gritaron los primeros goals, inspiraron a un grupo de sportsmen locales que acabaron fundando el Athletic Club.

En el camino que va del primer dinamitazo a la última celebración de un gol, en ese siglo y medio de fatigas, abusos, huelgas y victorias, siempre hubo mujeres peleando en la oscuridad.

Tirapu conoce bien los orígenes subterráneos de su propia historia.

—No hace falta irse hasta Gallarta, en pleno centro de Bilbao tienes una mina.

—¿En el centro?

—Sí, en Bilbi, en Bilbao La Vieja, cerca de mi casa. Ya te digo dónde es.

Viaje al fondo de Bilbao

Es difícil que alguien se fije en una puerta metálica gris del Muelle Marzana, entre el puente de San Antón y el de la Ribera. Está junto al restaurante Mina y parece el acceso a un almacén, pero se trata de la entrada a una de las visitas más asombrosas de Bilbao: la mina San Luis.

Hace pocos años quisieron abrirla al público, pero no ofrece la seguridad suficiente y solo se permiten entradas excepcionales. Haizea Uribelarrea, la directora del Museo Minero, nos consigue la llave y el mejor guía posible: Emiliano Valdizán, de 87 años, el último trabajador de esta mina, el que cerró la puerta y apagó la luz en 1995.

—¿Hasta 1995 había una mina en marcha en el subsuelo de Bilbao?

—Bueno, hasta 1987. Los últimos ocho años estuvo inactiva, yo seguí en la última cuadrilla de trabajadores, haciendo la vigilancia y el mantenimiento.

—¿Y antes qué hacía?

—Yo era soldador, siempre trabajé en el mantenimiento. Me vine desde Cantabria con 24 años, empecé en las minas de Gallarta y a partir de los 28 ya trabajé siempre aquí, en la San Luis, hasta la jubilación.

Emiliano es un hombre bajo, de rostro curtido en el subsuelo, en el que brillan dos ojos claros como dos lucernarios. Camina lento en la penumbra, apoyado en un bastón, pero se nota que son sus dominios. Nos advierte de los tramos embarrados y de los hierros que sobresalen de las paredes, señala las tuberías oxidadas y las estalactitas blancas, explica las bifurcaciones.

—Por aquí podemos seguir unos cien metros, esa otra rama es un poco más larga. Ahora está cortada por derrumbes, pero la galería sigue por el subsuelo del barrio de Miribilla y por el de San Francisco.

La mina funcionaba debajo de las calles, de las casas, sí, claro. Los mineros sacaban el rubio [la limonita, un óxido del hierro], lo cargaban a pulso en las vagonetas y las bajaban por aquí hasta la ría, hasta el cargadero. Ese mineral iba luego a las fundiciones.

Valdizán menciona una explosión que mató a un compañero de trabajo pero no tiene muchas ganas de entrar en detalles.

—Emiliano, ¿cuál era el trabajo más duro?

—El de las mujeres que escogían las piedras en el lavadero. Se ponían seis o siete en fila, en una cinta por la que pasaba el mineral, y allí estaban todo el día de pie, quitando el barro con el agua, con toda esa humedad, el frío, en invierno fíjate tú… Y las mujeres estaban discriminadas igual que están ahora, ¿no entiendes?, con un jornal más bajo que los hombres, por eso las escogían para ese trabajo. Siempre han ganado menos las mujeres.

Hasta hace apenas veinte años la colina de Miribilla era una inmensa explotación de hierro, devorada por los desmontes, erizada de chimeneas, perforada por galerías. En poco tiempo urbanizaron la zona con tres mil viviendas, grandes parques, paseos amplios, hasta convertirla en un barrio moderno, agradable y bien equipado.

—Cada vez menos gente conoce la historia que tiene justo debajo de los pies —dice Haizea Uribelarrea—.

Pero este Bilbao posmoderno no sería lo que es ahora si no fuera por las minas, la industria, los miles de inmigrantes que vinieron a ganarse la vida, incluidas todas esas mujeres que trabajaron en condiciones tan duras.

También ellas levantaron la ciudad.

lunes, 9 de marzo de 2020

Bilbao vuelve a tomar las calles por el 8-M

"Todas las proclamas siguen vigentes"

Alrededor de 52.000 personas marchan en Bilbao a favor de una "igualdad real" y "otro modelo social y productivo" en la manifestación feminista del 8 de marzo

Bilbao vuelve a tomar las calles por el 8-M

jueves, 19 de diciembre de 2019

Bilbao realiza la coreografía feminista 'Un violador en tu camino'

viernes, 9 de agosto de 2019

EL CASO C. TANGANA (¡ alguien debería dimitir!)

https://blogs.deia.eus/el-paseante/2019/08/09/el-caso-c-tangana-alguien-deberia-dimitir

sábado, 22 de junio de 2019

HACE UN AÑO Las estadísticas son frías como la sonrisa de un alcalde.

Parece que sus Señorías acaban de dinamitar ese (triste) muro de contención.

Ya no se trata de esos cinco miserables sino de todos los que en estos momentos estarán frotándose las manos mientras hacen sus pedidos de burundanga por internet.

Hoy empieza el verano y hay barra libre de vosotras, chicas.

Desde la vergüenza, el miedo y el asco, me encantaría hacer un juego de palabras.

Pero no seré yo quien os anime a eso.

Tico Pelayo